21 Millionen Euro. Die exorbitante Summe erzielte vor einem Jahr im Auktionshaus Christie‘s das 1508 entstandene Gemälde „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ von Tiziano Vecelli, besser bekannt unter dem Namen Tizian. Die wenigen Werke aus der Frühzeit des berühmten Künstlers der Hochrenaissance gelten als Rarität.

Der spektakuläre Vorgang belegt die Bedeutung der Klassik als ewige kulturelle Referenz. Umso verdienstvoller, dass Susanne Hohwieler den Versuch unternimmt, das scheinbar Zeitenthobene solcher Inkunabeln und ihrer UrheberInnen in seinen sozialhistorischen Kontext einzuordnen.

Die Kunsthistorikerin und Reiseführerin resümiert zwar auch den Lebensweg des mutmaßlich zwischen 1488 und 1490 geborenen Künstlers vom Schüler der Gebrüder Bellini zum Staatskünstler Venedigs und europäischen Malerstar.

Sie will ihn aber vor allem als Produkt einer Epoche vorstellen, in der „Kunst als Instrument der Legitimation von Status und Selbstdarstellung“ ganz hoch im Kurs stand.

Kolorist gegen Zeichner

Herausgekommen bei diesem Unterfangen ist ein Paradox. Über die gängige Einordnung Tizians als intuitiven „Koloristen“, Konterpart seines Konkurrenten, dem analytischen Zeichner Michelangelo, kommt Hohwieler nicht hinaus.

Bei ihrem Hauptanliegen arbeitet sie ohne klare Definitionen von Zentralbegriffen wie Macht oder Moderne, solche wie „Genie“ oder „Meister“ verwendet sie dagegen inflationär. Viele Redundanzen und der Duktus ehrfürchtiger Klassikerbegeisterung machen die Lektüre mitunter mühsam.

Trotz dieser Schwächen gelingt es ihr überzeugend, einen Typus des politischen Künstlers herauszuarbeiten, der ganz anders funktioniert als die heutigen Protagonisten ästhetischer Gegenmacht. Tizian sieht die Autorin als Künstler mit ausgeprägter Nähe zur Macht.

Als Staatskünstler war er nicht nur Porträtist der Dogen. Er fungierte als „Exportschlager“ und „Vermittlungsintellektueller“ seiner liberalen, republikanischen Wahlheimat, die im internationalen Kräfteringen neben der Seemacht auf Diplomatie setzte.

Mit zahllosen Aufträgen banden ihn nämlich Kaiser Karl V., Papst Paul III. und Karls Sohn, als Philipp II. der spätere, erzkatholische König von Spanien, an ihre Höfe.

Mit seiner farbbetonten, emotional ansprechenden Malweise war er das ideale Medium für die europäischen Hocharistokratie und den Klerus, der mit einer ausgeklügelten „Bildpropaganda“ seine Machtansprüche zu demonstrieren suchte.

Rund 100 „Staatsporträts“ fertigte Tizian im Laufe seines 88jährigen Lebens. Deren frappierende Wirkung Hohwieler damit erklärt, dass er die Porträtierten so darstellte, „wie sie vom Betrachter gesehen werden sollten, ohne jedoch an Authentizität zu verlieren“.

Ironische Kritik

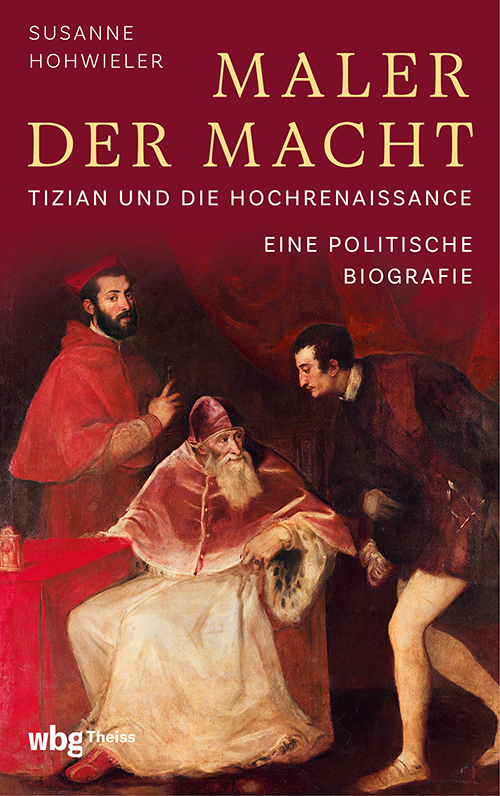

Zugleich unterlief Tizian diese inszenierten Selbstbilder gelegentlich ironisch. Aus der Mimik und Position der Figuren auf dem „Porträt Papst Paul III. und seiner Neffen“ von 1545 präpariert Hohwieler Tizians Kritik an dem nepotistischen Netzwerk des antireformatorischen Papstes heraus.

Von einer Summe wie dem Auktionserlös 2024 konnte Tizian selbst als festangestellter Staatskünstler mit finanziellen Privilegien nur träumen. Auch wenn er eine der ersten Bilderfabriken eröffnete. Um seine Honorare musste er kämpfen. Sein legendäres Familienporträt bezahlte Paul III. nie.

Susanne Hohwieler: Maler der Macht. Tizian und die Hochrenaissance. Eine politische Biographie. wbgTheiss, Herder, Freiburg im Breisgau 2025, 364 S., 30 Euro