Am vergangenen Sonntag kam die erlösende Nachricht. Alle inhaftierten Teilnehmer des Friedensmarsches „I am walking for Peace“ sind frei. Ende Dezember hatte sich ein Häuflein Unverzagter auf den 1500 Kilometer langen Weg von Bodrum an der Ägäis in das von türkischen Sicherheitskräften belagerte Diyarbakir im Südosten der Türkei gemacht. Darunter waren die bekannten türkischen Künstlerinnen Pinar Ögrenci und Atalay Yeni. „Kultur der Rechtlosigkeit“ weiterlesen

Am vergangenen Sonntag kam die erlösende Nachricht. Alle inhaftierten Teilnehmer des Friedensmarsches „I am walking for Peace“ sind frei. Ende Dezember hatte sich ein Häuflein Unverzagter auf den 1500 Kilometer langen Weg von Bodrum an der Ägäis in das von türkischen Sicherheitskräften belagerte Diyarbakir im Südosten der Türkei gemacht. Darunter waren die bekannten türkischen Künstlerinnen Pinar Ögrenci und Atalay Yeni. „Kultur der Rechtlosigkeit“ weiterlesen

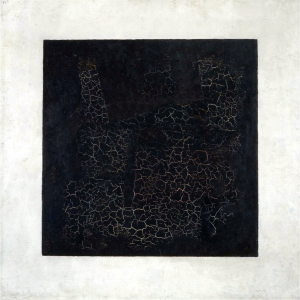

Herausforderung Schwarzes Quadrat

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Schwarzen Quadrat? Als Kasimir Malewitsch im Dezember 1915 sein berühmtes Bild „auf weißem Grund“ zum ersten Mal in der Ausstellung „0,10 – Die letzte futuristische Ausstellung der Malerei“ in der Galerie Dobytschina in Petrograd ausstellte, stellte sich diese Frage niemand. „Herausforderung Schwarzes Quadrat“ weiterlesen

Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Schwarzen Quadrat? Als Kasimir Malewitsch im Dezember 1915 sein berühmtes Bild „auf weißem Grund“ zum ersten Mal in der Ausstellung „0,10 – Die letzte futuristische Ausstellung der Malerei“ in der Galerie Dobytschina in Petrograd ausstellte, stellte sich diese Frage niemand. „Herausforderung Schwarzes Quadrat“ weiterlesen

Jetzt wird aufgeräumt

„Da haben die doch dran gedreht“. Den meisten Freundinnen steht das ungläubige Entsetzen ins Gesicht geschrieben, als sie an dem milden Sonntagnachmittag an Berlins Kottbusser Tor eintrudeln und auf den wackligen Großbildschirm starren, den die Kreuzberger HDP vor dem Südblock aufgestellt hat. „50 Prozent für diese Verbrecher, die HDP hat in Istanbul bloß neun, ich fasse es nicht“ zischt Özlem mit versteinertem Gesicht. „Jetzt wird aufgeräumt“ weiterlesen

„Da haben die doch dran gedreht“. Den meisten Freundinnen steht das ungläubige Entsetzen ins Gesicht geschrieben, als sie an dem milden Sonntagnachmittag an Berlins Kottbusser Tor eintrudeln und auf den wackligen Großbildschirm starren, den die Kreuzberger HDP vor dem Südblock aufgestellt hat. „50 Prozent für diese Verbrecher, die HDP hat in Istanbul bloß neun, ich fasse es nicht“ zischt Özlem mit versteinertem Gesicht. „Jetzt wird aufgeräumt“ weiterlesen

Staatsoper der Berliner Republik

Wann, Entschuldigung, kommt ein Mythos eigentlich in die Jahre? Die Frage klingt widersinnig. Mythen sind bekanntlich unsterblich. Aber irgendwie ist der Techno-Tempel Berghain ja schon ein solcher. Für den Philosophen Ernst Cassirer kreiert der Mythos den „Augenblicksgott“, zielt auf die „Solidarität mit allem Lebendigem“. Und, Hand auf’s Tattoo, welche Definitionen könnten die Gefühle besser beschreiben, die jeden durchfahren, der die Selektion zum „besten Club der Welt“ übersteht: Verzückung, Glück, Hysterie. „Staatsoper der Berliner Republik“ weiterlesen

Wann, Entschuldigung, kommt ein Mythos eigentlich in die Jahre? Die Frage klingt widersinnig. Mythen sind bekanntlich unsterblich. Aber irgendwie ist der Techno-Tempel Berghain ja schon ein solcher. Für den Philosophen Ernst Cassirer kreiert der Mythos den „Augenblicksgott“, zielt auf die „Solidarität mit allem Lebendigem“. Und, Hand auf’s Tattoo, welche Definitionen könnten die Gefühle besser beschreiben, die jeden durchfahren, der die Selektion zum „besten Club der Welt“ übersteht: Verzückung, Glück, Hysterie. „Staatsoper der Berliner Republik“ weiterlesen

Kunst und Politik: Schönheit ist auch nicht mehr, was sie mal war

Kunst ist politisch, oder sie ist gar nicht. Mit dem Motto für die 7. Berlin-Biennale erlebte Artur Żmijewski eine ziemliche Bauchlandung. Die politaktivistische Gerümpelkammer, die der Künstlerkurator 2012 in den Kunst-Werken öffnete, diskreditierte die »politische Kunst« so wirkungsvoll, wie es keine rechte Diffamierung vermocht hätte. Doch wie hätte eine solche Kunst auszusehen, wenn man sie nicht auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgen will?

Dass nicht das Politische, sondern das Ästhetische politisch ist – diese, seit einiger Zeit wieder an Zulauf gewinnende, Gegenposition hatte der französische Philosoph Jacques Ranciere schon Mitte der 2000er Jahre ventiliert. Auf dem Kongress »Politik der Kunst.

Über die Möglichkeiten, das Ästhetische politisch zu denken«, der von der Akademie der Künste und dem Goethe-Institut kürzlich in Berlin veranstaltet wurde, fand sein Ansatz freilich nicht viele Anhänger.

Denn die dem Kunstwerk eignende »Unbestimmtheit«, die für Ranciere erst den Betrachter zum politischen Handeln motiviert, negiert für die Wiener Kunsthistorikerin Ines Kleesattel die »Wahrheit« jeden Werks. Zu bestimmt sollte es aber auch nicht sein.

Der linken Intelligenz schwant nämlich, dass die vielbeschworene »Relevanz der Kunst« anders aussehen muss als in der klassischen Politästhetik. »Wir steckten in der Sackgasse der politischen Eindeutigkeit«, resümierte die Filmemacherin und frisch gewählte Akademiepräsidentin, Jeanine Meerapfel, Jahrgang 1943, selbstkritisch die Kunstproduktion der 70er Jahre.

Die Künstler als »Partisanen der Sinnlichkeit« den Ausweg aus dieser Sackgasse suchen zu lassen, wie es der Philosoph Christoph Bermes empfahl, klang vielen zu militärisch. Zurück zur guten alten »Autonomie der Kunst« geht es auch nicht.

Die Frankfurter Kunstprofessorin Isabelle Graw erinnerte daran, dass sich dieses Credo als kompatibel mit dem »Neuen Geist des Kapitalismus« erwiesen hat. Selbst Präsidentin Meerapfel winkte ab: »Autonomie existiert nicht«, konstatierte sie das Netz ihrer Abhängigkeiten – von der Genrewahl über die Geldgeber bis zu den Mitarbeitern.

Auch der schillernde Begriff »Schönheit« führt in diverse Schieflagen. Zur ubiquitären Ressource des Alltags geworden, verliert sie ihr subversives Potenzial. Und wie in einen neomystischen Tonfall zurückfallen kann, wer sie rehabilitieren will, demonstrierte der Philosoph Christoph Menke, als er dem Kunstwerk eine außerökonomische »Kraft« zubilligen wollte, mit der es »Macht über uns« habe.

Ob nun das »Gramsci-Monument«, das der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn 2013 in New York errichtete, den »Dritten Weg« zwischen dem Edelgrau des zeitgenössischen Biennale-Seminarismus, Partizipationsfolklore und dem obsolet gewordenen »Schönen« aus Rilkes Duineser Elegien weisen könnte, wie es Christoph Bartmann behauptete, der Leiter des dortigen Goethe-Instituts, war umstritten in Berlin.

Die ewige Diskussion wird weitergehen. Aber vielleicht lässt sich Schönheit immer nur dialektisch verstehen. Und es braucht, um »das Ästhetische politisch zu denken«, einfach einen neuen Punk.

Fantasie als Fantasie

„Wir brauchen eine Kunst in gesellschaftlicher Verantwortung“. So oder ähnlich sagt es der scheidende Akademiepräsident und Politgrafiker Klaus Staeck. Und wenn Angela Merkel von Deutschlands Rolle in der Welt spricht, fehlt das respektheischende Wort „Verantwortung“ auch selten. Doch was hat es zu bedeuten, wenn die deutsche Bundeskanzlerin und der deutsche Vorzeigeintellektuelle dieselbe Vokabel benutzen? „Fantasie als Fantasie“ weiterlesen

„Wir brauchen eine Kunst in gesellschaftlicher Verantwortung“. So oder ähnlich sagt es der scheidende Akademiepräsident und Politgrafiker Klaus Staeck. Und wenn Angela Merkel von Deutschlands Rolle in der Welt spricht, fehlt das respektheischende Wort „Verantwortung“ auch selten. Doch was hat es zu bedeuten, wenn die deutsche Bundeskanzlerin und der deutsche Vorzeigeintellektuelle dieselbe Vokabel benutzen? „Fantasie als Fantasie“ weiterlesen

The Master of Meaning

Ein ausgestreckter Mittelfinger, nur verwackelt zu erkennen, in einem sekundenlangen Video. Der Frage: Gibt es eine Ästhetik des Widerstands, und wenn ja welche? könnte das ikonische Bild als Antwort dienen. Je mehr sich der politische Mainstream von dem knöchernen Stützelement des griechischen Finanzministers bannen ließ, umso stärker sah man in dieser Obsession auch ein Stück Furcht vor dem kommenden Aufstand glimmen. Der politprofessorale Finger als Zeichen an der Wand. Frei nach Bill Clinton ließe sich angesichts dieses denkwürdigen Vorgangs die gute alte Peter-Weiss-Frage mit dem Satz erledigen: It’s the semiotics, stupid! „The Master of Meaning“ weiterlesen

Ein ausgestreckter Mittelfinger, nur verwackelt zu erkennen, in einem sekundenlangen Video. Der Frage: Gibt es eine Ästhetik des Widerstands, und wenn ja welche? könnte das ikonische Bild als Antwort dienen. Je mehr sich der politische Mainstream von dem knöchernen Stützelement des griechischen Finanzministers bannen ließ, umso stärker sah man in dieser Obsession auch ein Stück Furcht vor dem kommenden Aufstand glimmen. Der politprofessorale Finger als Zeichen an der Wand. Frei nach Bill Clinton ließe sich angesichts dieses denkwürdigen Vorgangs die gute alte Peter-Weiss-Frage mit dem Satz erledigen: It’s the semiotics, stupid! „The Master of Meaning“ weiterlesen

Weckruf für die Zivilisation

„Angesichts einer beispiellosen Krise hat die Gesellschaft keine andere Wahl als drastische Maßnahmen zu ergreifen, um einen Untergang der Zivilisation zu verhindern“. Kaum jemand dürfte im Jahr 2012 im Weltbericht „Umwelt und Entwicklung“ diesen Satz gelesen haben, den eine Runde hochkarätiger Wissenschaftler und Politiker herausgab. Als die kanadische Journalistin Naomi Klein zwei Jahre später ungefähr dasselbe schrieb, löste sie damit einen publizistischen Tsunami aus. „Weckruf für die Zivilisation“ weiterlesen

„Angesichts einer beispiellosen Krise hat die Gesellschaft keine andere Wahl als drastische Maßnahmen zu ergreifen, um einen Untergang der Zivilisation zu verhindern“. Kaum jemand dürfte im Jahr 2012 im Weltbericht „Umwelt und Entwicklung“ diesen Satz gelesen haben, den eine Runde hochkarätiger Wissenschaftler und Politiker herausgab. Als die kanadische Journalistin Naomi Klein zwei Jahre später ungefähr dasselbe schrieb, löste sie damit einen publizistischen Tsunami aus. „Weckruf für die Zivilisation“ weiterlesen

Das schönste Dorf

„Hey, ihr glaubt wohl, ihr könnt hier einen auf 36-er machen?“ Zouhier El-Osta freut sich sichtlich, als die 30 Leute auf der Goebenstrasse bei seiner Aggro-Ansage zusammenzucken. Hehe. War nicht so gemeint. Der junge Mann mit dem coolen schwarzen Vollbart, grauem Hütchen und Kopfhörern hat nur ne kleine Hip-Hop-Performance hingelegt. Damit wir ahnungslosen Kiezspaziergänger mal sehen, wie das war, als sich genau hier die „Schöneberger Kings“ ihre Kämpfe mit den „36 Boys“ aus der Kreuzberger Naunynstraße lieferten. In der kalten Frühlingssonne stehen wir vor einem vergitterten Parkplatz. „Das schönste Dorf“ weiterlesen

„Hey, ihr glaubt wohl, ihr könnt hier einen auf 36-er machen?“ Zouhier El-Osta freut sich sichtlich, als die 30 Leute auf der Goebenstrasse bei seiner Aggro-Ansage zusammenzucken. Hehe. War nicht so gemeint. Der junge Mann mit dem coolen schwarzen Vollbart, grauem Hütchen und Kopfhörern hat nur ne kleine Hip-Hop-Performance hingelegt. Damit wir ahnungslosen Kiezspaziergänger mal sehen, wie das war, als sich genau hier die „Schöneberger Kings“ ihre Kämpfe mit den „36 Boys“ aus der Kreuzberger Naunynstraße lieferten. In der kalten Frühlingssonne stehen wir vor einem vergitterten Parkplatz. „Das schönste Dorf“ weiterlesen

Endlich relevant!

Die Welt anders wahrnehmen lernen. Die klassische Antwort vieler Kunstliebhaber auf die Frage: „Was kann die Kunst?“ reicht Philipp Ruch nicht. Als Mitstreiter des von dem Berliner Regisseur gegründeten „Zentrums für politische Schönheit“ im letzten November die weißen Kreuze, die in Berlin das Gedenken an die Mauertoten wachhalten, „entführten“, um an das tödliche Schicksal der Flüchtlinge an den EU-Grenzen zu erinnern, war das ein Signal: Kunst muss praktisch werden, sie muss Menschenleben retten.Von Christoph Schlingensief über Rimini Protokoll bis zu Pussy Riot. Ruchs spektakuläre Aktion ist nur ein Beispiel für das seit einiger Zeit grassierende Bedürfnis, mit Kunst direkt in die (politische) Realität zu intervenieren. Was das Berliner Hebbel am Ufer vor zwei Jahren bewog, diesem zyklisch wiederkehrenden „Begehren nach Relevanz“ auf den Grund zu gehen. „Endlich relevant!“ weiterlesen

Die Welt anders wahrnehmen lernen. Die klassische Antwort vieler Kunstliebhaber auf die Frage: „Was kann die Kunst?“ reicht Philipp Ruch nicht. Als Mitstreiter des von dem Berliner Regisseur gegründeten „Zentrums für politische Schönheit“ im letzten November die weißen Kreuze, die in Berlin das Gedenken an die Mauertoten wachhalten, „entführten“, um an das tödliche Schicksal der Flüchtlinge an den EU-Grenzen zu erinnern, war das ein Signal: Kunst muss praktisch werden, sie muss Menschenleben retten.Von Christoph Schlingensief über Rimini Protokoll bis zu Pussy Riot. Ruchs spektakuläre Aktion ist nur ein Beispiel für das seit einiger Zeit grassierende Bedürfnis, mit Kunst direkt in die (politische) Realität zu intervenieren. Was das Berliner Hebbel am Ufer vor zwei Jahren bewog, diesem zyklisch wiederkehrenden „Begehren nach Relevanz“ auf den Grund zu gehen. „Endlich relevant!“ weiterlesen